こんな未来を想像してみよう!

患者様の気持ちに少しでも寄り添った医療を提供するぞ!

「患者様の気持ちに寄り添いたい、、、」

「患者様にしっかり向き合いたい!」

「最適な医療を提供したい!」

こんなことを漠然と思い描いていた学生時代。

しかし、臨床では患者様一人一人によって”最適”が異なり、「医療ってなんだろう?」「エビデンスってなんだろう?」と路頭に迷うこともありました。

提供する医療はその方の価値観によって、大きくその形を変えていきます。

そこで、今回の記事では最適な医療を提供するために行う、意思決定の共有方法(VBP)についてまとめました。

”その人らしい生き方”と”医療”には溝があります。

その溝をどう埋めるのか、一つの方法を提示します。

こんな方におすすめ!

- 患者様への寄り添い方を知りたい!

- VBPについて知りたい!

- 人の価値観について学びたい!

目次

EBMについて

まず、復習としてEBMについて簡単にまとめます。

EBMとは?

EBMは Evidence-Based Medicine の略で、”科学的根拠に基づく医療”と呼ばれています。

これは患者様自身、または、そのご親族・関係者の方が医療行為を選択する上での意思決定を促すために、医療者が情報を提示したあと、提供することになる治療方法のことを指します。

意思決定のための5つのステップとは?

EBMでは意思決定様式として5つのステップが挙げられています。

- 疑問の定式化

- 問題についての情報収集

- 得られた情報の批判的吟味

- 情報の患者への適用

- 一連の流れの評価

この流れはインフォームドコンセント(IC:Informed Consent)を通じて行われ、意思決定が促されます。

EBMの問題点

しかし、ここ最近、EBMには問題点が浮かび上がってきています。

それが、「患者側の意思が十分に反映されていないのではないか?」ということです。

というのも、インフォームドコンセントを行ってはいるものの、それは医療従事者側からみた視点(価値観)で、選択肢がすでに狭まった状態であることが多いのです。

つまり、患者様側がどう思っているか(価値観)というのは、うまく反映できていない可能性が高いのです。

特に現代における多様な価値観は、最先端技術の進歩によって、医療従事者の考えに及ばないものとなっています。

そこで、近年提唱されているのが、『VBP』です。

VBPについて

EBMをアップデートしたVBPについて以下にまとめていきます。

VBPとは?

VBPは Value-Based Practice の略で、”価値に基づく医療”と呼ばれています。

これは、上記で挙げたEBMで用いる5つのステップの中の「④情報の患者への適用」を補完するものとして、患者やその家族・関係者が持つ”価値観”をこれまで以上に重視したものを指します。

そのため、医療従事者だけでなく、患者様の持つ多様な価値観も尊重し合いながら、提供する医療の最善を模索することになるのです。

そのことから、VBPはこれまでEBMと共に考慮することを推奨されていた”臨床倫理”や”ナラティブ・ベースド・メディシン”の考え方をも包括するものと言われています。

メモ

臨床倫理とは、医療従事者と患者様が倫理的な問題について、お互いの価値観を尊重しながら、最善を模索することを指す。

また、ナラティブ・ベースド・メディシンとは、患者様自身が病気そのもの、その原因や経緯(これらをまとめてナラティブ:物語 と呼ぶ)についてどう捉えているのかを対話した上で、患者様の抱える問題を把握し、最善を模索することを指す。

ICではなくSDMをしよう

VBPではお互いの価値観を尊重するために、IC(Informed Consent)ではなく、SDM(Shared Dscision Making)を推奨しています。

ICはインフォームドコンセントですよ~

SDM(Shared Dscision Making)とは、”意思決定の共有”と呼ばれており、医療従事者はエビデンスを、患者様は自身の価値観を、それぞれがそれらを共有した上で治療方針を決定していくことを指します。

つまり、患者様は医療従事者が提案する”エビデンスのある治療方法”の中だけから選ぶのではなく、”エビデンスが低くても、患者様の価値観を考慮した治療方法”の情報ももらえるので、これまで以上に治療方法の選択肢に幅ができるのです。

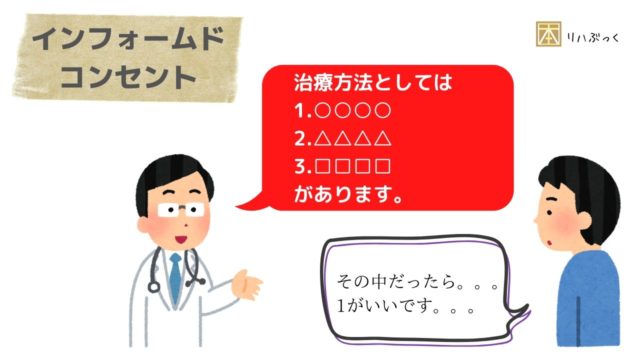

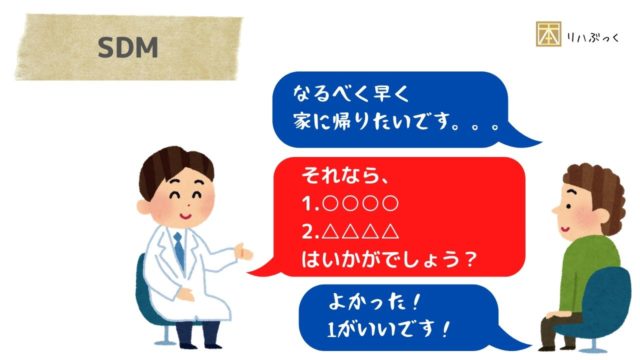

ICとSDMの違い

ICとSDMの違いについて、イメージを持たせるためにも、例を用いて比較してみましょう。

☟これがインフォームドコンセントの会話例です。

☟一方、SDMの会話例はこれです。

このように、SDMでは患者様の価値観だったり、希望等がある中で、医療の最適な形を模索することができます。

もちろん、この例のように1度のやり取りで決まるものではありません。

多くの対話を通じて、意思決定をしていくのです。

SDMはICよりも”患者自らが治療方針を決めた”と思うことができます。

つまり、治療に意欲的に取り組んでくれる可能性も増えるのです。

メモ

VBPについてもう少し深めたい方は、こちらの文献を参照してみてください。

・日本内科学会雑誌「医療の多様性と”価値に基づく医療”」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/103/11/103_2829/_pdf

・日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会「価値に基づく医療について考える:WOC領域における活動で実践していること」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnwocm/23/1/23_4/_pdf/-char/ja

また、VBPをもっと深く知りたいという方は、こちらの書籍もチェックしてみましょう!

これからの医療従事者に求められること

そこでVBPの普及に伴い、これからの医療従事者に求められることは『”価値観の多様性”を受け入れられる心』を持つことです。

そのためには、様々な価値観に触れておく必要があります。

「早く死にたい、、、」

「もう思い残すことはないよ~」

「どうしても家に帰りたい!」

「食べたいものを食べて、詰まったら詰まっただよ!」

「タバコ・お酒だけはやめられない!」

私も幾度となく患者様から言われました。

こんなとき、あなたなら、なんて返事をしますか?

それはどの立場で言っていますか?

本当に”その人のことを想う”ことができていると思っていますか?

その人の価値観は、カルテ上には現れてきません。

まして、完全に理解しようなど、到底無理な話です。

ただ、少しでも患者様に寄り添うために、対話を通して、過去を知り、今を知り、未来を考えることで、共有するものを増やしていくことはできるはずです。

うわべだけの付き合い。

根拠のない言葉。

それは時に人を傷つけます。

あなたのものさし(価値観)だけで、ものごとを測ってはいけませんよ。

学生さんは今のうちに、様々な価値観と触れておきましょう。

そのために『読書』『映画鑑賞』などを積極的に行いましょう。

医療の知識だけでは、臨床ではすぐに壁にぶち当たりますからね。

最後に、私が最近出会った本の中で、特に価値観を広げることができた良書を紹介しておきます。

それはぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。です。

これは31歳にしてガンを患った著者 幡野広志さんの本です。

幡野さんの心情の変化や、余命までにした行動の数々、そして、家族との向き合い方。

その言葉一つ一つから、弱さも、力強さも、美しさも、感じられるような本でした。

医療従事者は、この本を読んで感じるものがあると思います。

ぜひ、自分の抱く価値観と照らし合わせてみてください。

※あまりに気に入ったので、早速レビュー記事を書いちゃいました 笑

もしよければ、こちらもご覧いただけたらと思います!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

引き続き『リハぶっく』をお楽しみください。